8月31日至9月1 日,2025年上海合作組織峰會在天津舉行。這是中國第五次主辦上合組織峰會,也是上合組織成立以來規模最大的一次峰會。凝聚各方共識、激發合作動能、擘畫發展藍圖是此次峰會的重要使命。

科技感、包容性是本次峰會新聞中心給《每日經濟新聞》記者留下的最深印象。來自不同國家的媒體記者共享辦公場所、隨時交流體驗,搭載不同語言系統、具備語音識別和翻譯、智能提詞功能的便捷辦公設備,為跨語言融合提供了便利。

上合組織成員國家民意調查中,對人文交流活動期待的比例達到93%。在新聞中心現場,《每日經濟新聞》記者(以下簡稱每經記者)注意到,非遺互動、科技互動、智慧生活互動的展示區,吸引了大量外媒記者駐足參觀報道。

文化體驗讓不同國家人民之間產生情感互通

亞歐大陸孕育了古老文明,引領過東西交融,推動著人類進步。各國人民自古互通有無、取長補短。上海合作組織成員國在人文交流中相知相親,在經濟合作中鼎力支持,攜手打造立己達人、美美與共、和合共生的文明百花園。

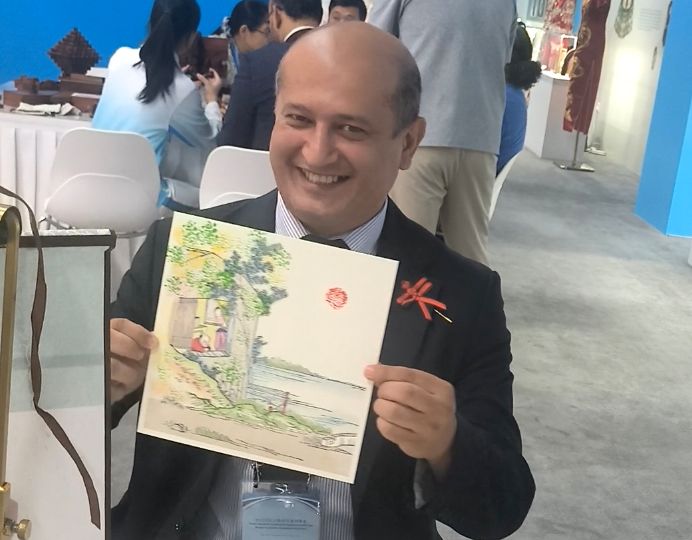

一名來自土耳其的記者在體驗點染、魯班鎖等非遺技藝后告訴每經記者,她認為文化體驗可以讓不同國家人民之間產生情感互通。

“這是我首次來到中國,此前對中國文化與傳統所知甚少。抵達后,我見到了供觀眾體驗傳統文化的展位,這對我而言意義非凡。通過親手制作傳統手工藝品或繪畫,我正在學習中國文化。我注意到,當我進行這些工藝或繪畫創作時,中國人表現得十分友善、熱情。我嘗試了所有此類活動,它們不僅展示了中國的傳統,更傳遞出傳統背后的深厚意蘊。”

一名來自俄羅斯的記者在工作人員的指導下,成功制作出一把漂亮的漆扇,她激動地說:“如此悠久的歷史令人著迷,它邀請我們去凝視、去觸摸永恒。在共生的框架下相互交流,對未來的發展至關重要。”

非遺從傳統技藝發展為現代人的精神寄托

如今,非遺已經不僅僅是一項技藝,更是現代人的精神寄托。

在天津市區級非物質文化遺產傳統木工榫卯技藝展區現場,擺放著多種類型的魯班鎖。不少國外友人正在工作人員的指導下學習拆解魯班鎖。

每經記者注意到,指導操作的工作人員有不少是跨行業學習者,熱愛、尋找情感寄托是他們學習非遺的一大原因。

“與其退休后再體驗自己感興趣的事物,不如現在就開始。”劉靜(化名)畢業于北京大學,以前是一名醫生,還曾在藥企工作,因為熱愛榫卯,她通過社交平臺聯系到中國傳統榫卯非遺傳承人辛全生,開始全職學習。“我覺得這是一件可以長期做下去的事情,未來可能會考慮自己開工坊。”

對劉靜來說,從技藝的角度看,轉行可能很可惜,但學醫的經歷更多是教會她認識世界的方法。“更能理性分析問題,我覺得這是學醫帶來的思考鏈路。醫生要能夠快速、理性地找到事情的關鍵、底層的問題,情緒波動不會很大,處理應急問題相對會冷靜一些。”

馬曉(化名)以前是一名化學老師,經歷親人離世后,她失眠嚴重,得了嚴重的抑郁癥。她想找一個可以讓自己把注意力轉移、不再那么悲傷的事情,加上本身對榫卯工藝就很感興趣,于是便投入到了這一領域。

馬曉說,她在全國各地工坊學習時遇到了很多志同道合的人。“當你沉浸去做一件事情的時候,就不會去想那些紛紛擾擾的東西。”

志同道合是力量、是優勢,求同存異是胸懷、是智慧。

在非遺工坊,學員們跨越年齡、工作,因為共同的愛好凝聚在一起。

馬曉說:“在工坊,我遇到了志同道合的朋友,我們討論的話題不再是好看的衣服、電視節目,取而代之的是如何把木工活兒做得更精細、遇到問題會想辦法一起解決。”

未來5年中方計劃在上合組織成員國建設10所魯班工坊

如今,這些連接情感的非遺文化,正在大學校園中扎根,成為職業教育的一環。

天津區級非物質文化遺產鄭氏漆器制作技藝展區的工作人員告訴每經記者,她們是來自天津工業大學的研究生,學校開設了高等器物研究中心。現場展示的“漂流漆”是漆藝的一種,能方便大家快速感受漆藝魅力。

劉靜、馬曉所在的工坊位于天津市職業大學內。“職業大學把所有傳承手藝人集中在一棟樓里,比如年畫兒、泥人兒、掐絲葫蘆等,為非遺傳承人提供免費場地,同時非遺傳承人面向校內學生開設選修課程。”馬曉說。

不光是在中國,已經有越來越多的中國職教走進上合國家。據統計,截至去年年底,中國已在亞歐非三大洲合作建成30多個魯班工坊,學歷教育累計培養學生近萬人,實施職業教育培訓超過3.1萬人次。

9月1日,中方宣布,未來5年,計劃在成員國建設10所魯班工坊,提供1萬個人力資源研修培訓名額。

“魯班工坊通過與伙伴國家、友城和院校開展職教合作,采用共建工坊、學歷教育、職教培訓等方式走出國門,跨越山海,將中國職業教育經驗和方案與世界共享,帶動中國工匠精神和中華優秀傳統文化向世界傳播,成為中國職業技術教育‘走出去’的一張‘國家名片’。”日前,魯班工坊項目負責人代表、天津機電職業技術學院黨委副書記、校長王維園在“讀懂中國”國際會議專題論壇上如是說。

還未登錄

還未登錄

![]()