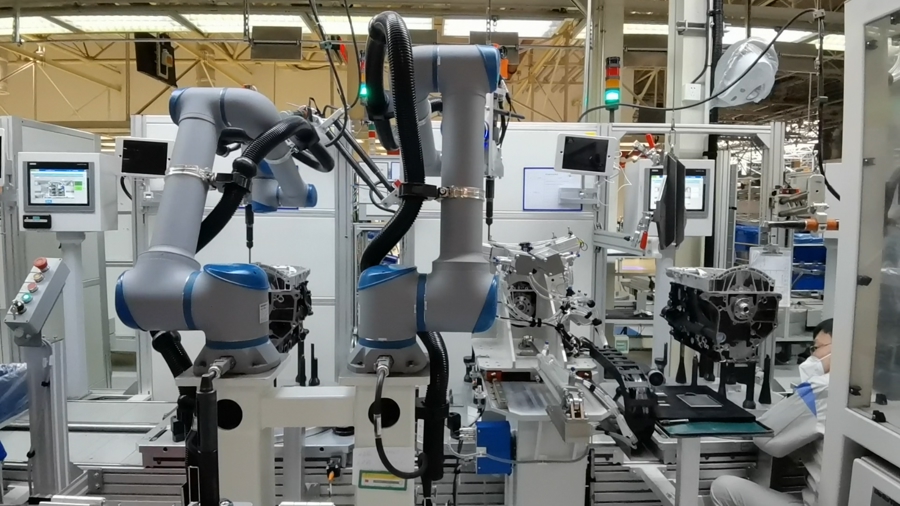

中科新松的“多可”協作機器人,在大眾一汽位于大連的發動機工廠已部署多達40臺。這是客戶因認可而逐步加碼的結果。

回想當年決意挺進“嚴苛到令人生畏”的大眾全球準入體系,中科新松董事長楊躒不無驕傲。正是被“虐”四年,歷經極端考驗,錘煉出標桿項目,才帶來海內外老客戶復購與擴點,以及新客戶的閉眼采購,直接拉動中科新松產值去年實現兩倍增長,今年僅半年就已完成去年全年產值。

上海協作機器人實現與世界先進水平并跑甚至局部領跑的特質,與上海海關最新數據吻合——今年1至7月,上海機器人制造已連續6個月保持兩位數增長。以中科新松為代表的上海制造高質量發展的勢頭,同樣體現在市經信委最新工業數據中——今年前7月,上海規上工業增加值同比增長5.2%,近年來首次超過GDP增速。

這來之不易的速度,源自上海制造咬定向“高”攀登。

2013年左右,國內工業機器人由歐美日的ABB、發那科、安川、庫卡“四大家族”一統天下,中國本土機器人幾無立錐之地。上海企業卻立志探索一條協作機器人彎道超車之路。所謂協作機器人,不必像大功率、高成本的工業機器人那般設圍欄,倡導“我挑水來你澆園”的人機協同,部署成本低、安全易上手。

人的手臂有七個自由度,可在狹小空間進行復雜柔性作業。以此洞察為創新起點,中科新松旗下多可品牌于2015年自主研發出國內首臺七軸協作機器人,由此宣告進入國際競爭賽道。此后,多可執著于“四兩撥千斤”,即自重較小卻追求大臂力,又于2022年率先推出國內首臺25公斤大負載協作機器人。

與此同時,中科新松開啟投入巨大、非常消耗意志且不可回頭的國際安全認證路。如根據德國大眾準入體系,機器人每一項安全功能的“平均失效前時間”都要達3萬小時以上。也就是說,“中國臂”必須每天24小時連續運作,保持三年半,其間不能有任何差錯。

中國工程師們知難而進。當年,針對“擰緊螺釘”場景,他們每周都耗在車間,從機械、電氣、熱等危險傷害風險和機器人運行速度、能量等近30個維度,逐條開展失效概率分析。楊躒介紹,首臺多可2020年就已入駐大連發動機工廠,迄今零故障。工廠總經理Raimund Roesch博士也由衷感慨:中國協作機器人達到“驚人的高質量水平”。

據悉,今年3月,中科新松又收獲國內協作機器人界第一份來自權威認證檢測機構TV南德意志集團頒發的功能安全全系列認證,中國協作機器人得以進入門檻極高的歐洲圈。這種搶占高端的咬牙堅持,讓上海制造迎來厚積薄發,贏得超脫于價格戰的戰略主動。

向“智”提質,是上海制造另一特征。上海市經信委經濟運行處介紹,從細分領域看,今年前7月,上海電子行業產值增長17.8%,其中華勤技術、移遠通信等科技公司表現突出。據了解,今年以來,AI玩具被馬斯克帶火,字節跳動一款非售賣的禮品AI陪伴玩偶,也因內嵌豆包大模型、能與人進行情感交互,而被二手轉讓平臺熱炒。這些被代碼重構的玩具,需要植入通信“模組”,從而注入靈魂。

馬斯克帶火的AI玩具藏著通信模組

據了解,上海模組研發制造企業借助AI優勢,構建了從硬件適配到云端服務的全鏈路能力,不僅站穩智能網聯汽車等主陣地,更在AI玩具、具身智能等新場景下實現新增量。如上海移遠通信最新發布的實時交互方案,因端側全鏈路音頻算法優化,把端到端語音交互延遲壓縮至2秒以內。據公開數據,移遠通信去年以36.5%的市場份額,連任物聯網模組全球龍頭。今年上半年營收同比增長近40%,歸屬母公司凈利潤同比增長125%。

此外,上海規上工業還在向“綠”蝶變。如新能源汽車,今年前7月累計推廣量超16萬輛,同比增長19.9%;歷年累計推廣181萬輛,居全球城市第一。

另悉,以高端化、智能化、綠色化為底色的上海新型工業化范式,將在9月23日開啟的第25屆中國國際工業博覽會上集中展現。中國工博會自1999年在滬創辦以來,已連續3年成為全球規模最大的綜合性工業品牌展。今年,工博會國際展商占比突破30%,海外注冊人數超1500人,增長三倍。工博會好比“中國工業的4S店”,將聚焦超導、可控核聚變、原子級制造、腦機接口、量子科技等前沿,秀出極大、極小、極輕、極精、極智的工業創新成果和標桿產品。

還未登錄

還未登錄

![]()