21世紀經濟報道記者吳立洋

百年日企松下,正經歷一場備受市場矚目的經營變革。

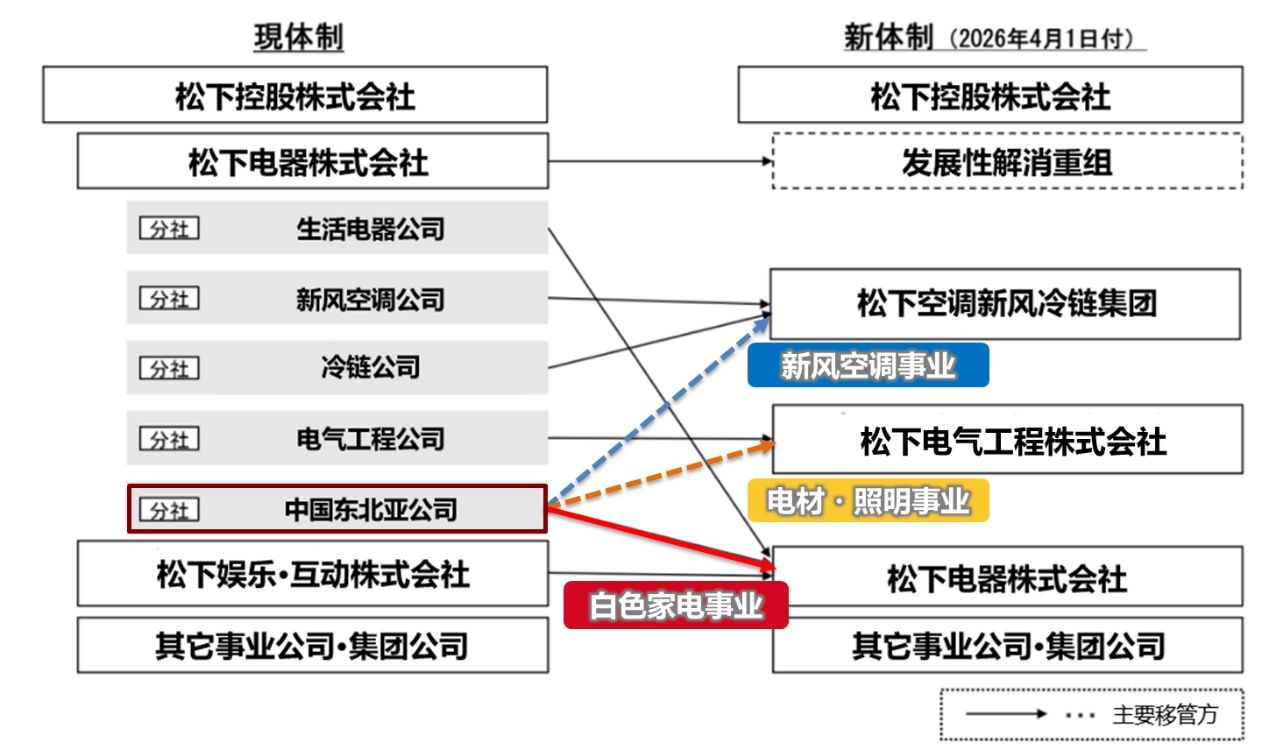

今年2月,松下控股株式會社全球CEO楠見雄規在集團經營改革說明會上發布聲明,表示將啟動全面組織結構調整,松下電器將重組為松下空調新風冷鏈集團、松下電氣工程株式會社以及新的松下電器株式會社,三家子公司間相互獨立。

如此大規模的組織調整,意味著公司的經營、生產、銷售、物流等環節都面臨重新整合。其中,松下為提升在華業務效率,于2019年成立的首家本土外事業統括公司——中國東北亞公司,其組織結構和人事管理變化也成為本次結構變革中市場關注的焦點。

近日,松下控股株式會社全球副總裁、集團中國東北亞總代表本間哲朗等松下高管在日本接受了包括21世紀經濟報道記者在內的中國媒體記者采訪,介紹了松下進行經營改革的目標和進程,以及接下來在中國市場的經營方向。

本間哲朗表示,中國不僅是制造大國、消費大國,還是創新大國、工程師大國,松下將持續擴大在中國的投資,在中國激烈的市場競爭中鍛煉自己的經營能力和產品,提升松下在全球業務中的競爭力。

談結構調整:讓集團業務模式實現“可持續發展”

受產品升級、中國以舊換新政策、中國和全球的生成AI服務器的投資熱潮等因素帶動,2024財年(該年4月至次年3月)松下在中國東北亞地區的業績保持了增長趨勢,成為松下業務布局中發展最穩定的組成之一。

據本間哲朗介紹,報告期內松下中國東北亞地區銷售額同比增長3%,營業利潤同比增長10%,同時,中國東北亞地區為松下全球業務的利潤貢獻率達30%。且這一趨勢也延伸至2025年第一季度(4-6月),該季度銷售額同比增長3%,營業利潤同比增長26%。

“總體而言,本次集團經營改革主要面向日本和歐洲市場,對中國的影響有限。”他進一步表示,就家電業務而言,改革目標是將中國的獨特優勢在全球范圍內加以利用,許多以前僅在中國銷售的家電產品今后將在全球范圍內銷售。例如,此前一些為中國市場開發的冰箱、洗衣機產品,已經在東南亞或中近東市場上市。

2019年,松下電器首次在海外成立了集研發、制造、銷售于一體的中國東北亞公司,建立中國事務在中國決策的本地化體制,力圖整合中國分散的工廠、研發等業務部門,提升生產效率。到五年后的2024財年,中國東北亞公司成為松下電器株式會社旗下5家子公司內固定成本占比最低的公司。

據松下電器中國東北亞公司總裁CEO木下步介紹,在集團經營改革后,松下電器中國東北亞公司,其主要業務也將融入重組后的三家獨立事業公司中(計劃于明年4月1日正式成立),松下電器中國東北亞公司旗下白色家電業務將與松下電器生活電器公司、松下娛樂·互動株式會社擬共同組建成新的“松下電器株式會社”;新風空調業務和電材·照明業務將分別與松下電器新風空調公司、冷鏈公司和電氣工程公司重組為“松下空調新風冷鏈集團”“松下電氣工程株式會社”。

“6年來,松下電器在華業務一直在進行組織架構優化的改革,所以實際上,集團層面的改革也是中國東北亞公司一如既往推進的事情。”木下步表示,松下對自身的定位依然是一家全球性綜合家電企業,且依然會致力于提升現有產品在全球市場的份額。

松下此前發布的《集團經營改革的進展(要點)》中曾提到,公司在集團經營改革方面,設定了在2024年度基礎上實施1500億日元(約合72.07億元人民幣)以上的收益改善,即2026年度調整后營業利潤實現6000億日元(約合288.3億元人民幣)以上的目標。

木下步表示,在1500億日元的改善目標中,松下家電事業將承擔330億日元(約合15.86億元人民幣),主要將從三個方面實現:

一是對固定成本進行大刀闊斧的徹底改革,以此來降低成本,提高盈利能力,提升競爭力,其關鍵在于踐行中國成本和實現全球標準成本;二是從資產組合的戰略角度重新審視問題業務,明確主要方向;三是借助本次集團整體組織重組,實現工作更高效、體系更精益的固定費用結構。

“本次松下集團大刀闊斧的調整,絕不僅限于組織架構調整本身,調整的目的是讓整個集團的業務模式實現‘可持續發展’,從過去銷售單件硬件產品轉為向客戶提供整體解決方案。”木下步說。

談業務本地化:將中國供應鏈運用到極致

“6年前我剛到北京時,提出了中國的口號,‘中國成本’和‘中國速度’都很好理解,但‘中國模式’應該是什么樣的,說實話我當時也沒有非常明確的定義,但開始在北京工作后我很快發現,‘中國模式’最重要的部分,是人事的改革、待遇的改革。”本間哲朗在與記者交流時多次提到,培養發掘本土化的年輕人才,發揮中國東北亞公司的決策自主權,是松下在中國市場本土化經營的關鍵。

中國業務的特殊性,來自于市場與供應鏈兩個層面。

本間哲朗表示,中國現有的GDP規模是日本的4倍,其特點是快速增長的領域變化迅速。對于外資企業來說,迅速而準確地把握中國市場的變化方向非常重要。

對市場變化的洞察和反應能力,首先體現在本地化研發團隊的建設中。據其介紹,目前松下在中國東北亞地域擁有64家企業,有半數以上由中方人員領導,從產品企劃、外觀設計到研發制造的整個過程都是在中國國內決策和執行的,所以其能夠快速捕捉中國市場消費者的偏好變化,快速推出貼近市場需求的產品。

從人員構成來看,目前松下中國東北亞地域共有5萬名員工,其中近1萬名從事硬件、軟件研發或品質技術、生產技術工作,是除松下日本母公司外最大的技術團隊。目前,松下的中國團隊已經在著手嘗試研發供給歐洲市場的產品,將其技術能力輻射至更多海外市場。

而在供應鏈端,中國完善的工業門類與強大的制造能力,則成為松下推進全球標準成本,提升多元市場競爭力的關鍵。

本間哲朗提到,松下集團在中國有超過6000家供應商,占松下集團全球供應商的1/3左右,但這些企業有些沒有自己的海外銷售商和服務網絡。為此,松下在上海成立了規模為350人的專門貿易公司——松下電器全球采購(中國)有限公司,為中國供應商提供貿易服務、介紹商機,將中國制造的零部件、材料和生產設備供貨給全球的松下兄弟企業。

此外,松下還推進了China for Global的項目,提出了Challenge for Asia/China for Asia的口號,通過將中國產品、設計輸出至東南亞等更多市場,進一步提升中國的制造優勢對集團全球運營的賦能作用。

“很多日本企業(在華業務)還是由總部決定經營或投資資源的分配,但是松下中國東北亞公司可以自行決定經營方向和投資標的,這是一個很罕見的例子。”本間哲朗表示,這既需要建立成熟高效的本地團隊,也要求日本的管理層能更多訪問、了解中國,在能夠判斷的范圍內下放更多自主決策權。

談AI應用:內部變革、外部投資雙向推進

從家電產業的發展趨勢看,智能化升級與智慧家居生態構建,成為市場競爭的焦點,而大模型在研發、生產、銷售等多領域的應用,也為企業的經營革新帶來機遇與挑戰。

“在中國國內,目前利用AI技術的趨勢非常明朗,松下也有著危機感,如果不能好好應用人工智能技術,公司也不容易生存下去。”本間哲朗表示,目前松下的中國公司正在推進“全員AI”,即將AI技術融入所有員工的工作流程中,目前已經從做PPT等簡單用途進入到低代碼軟件開發和軟件驗證等領域中。

據其介紹,松下集團目前與AI相關的業務大致可分為三個板塊,一是為AI服務器制造商供應零部件,包括電子材料、電容器、貼片機等,該部分業務主要由松下機電負責,其2024財年銷售額占集團總營收的13%,實現了近兩位數增長。

二是松下于2021年收購的美國AI軟件公司Blue Yonder,其主營業務是提供從 On-premise(本地部署)轉到SaaS標準化服務的商業模式轉型。三是在松下傳統的家電、住宅設備產品中引入AI進行智能化升級。

就中國市場的布局而言,憑借多年在材料領域的技術積累,松下正通過擴大在華生產構建從AI服務器材料研發到基板制造的完整能力鏈。

2023年9月,投資7.9億元的松下電子材料(廣州)有限公司第四工廠正式投產,生產AI服務器用多層基板;2024年10月投資6億元的松下電子材料(蘇州)有限公司高新區新工廠開工建設,預計2026年6月投產,生產集成電路新材料;今年9月,其投資1.2億元、位于上海奉賢的松下電子材料(上海)有限公司新工廠開工建設,占地1萬平方米,預計2027年年初量產……

“松下機電(株式會社)以實現穩定的兩位數利潤增長為目標,在AI賽道我們預估年增長約為20%-30%,松下會專注于材料和解決方案兩個領域來拓展事業范圍。”松下電器機電(中國)有限公司工業自動化系統BU長張健在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。

除了在面向B端的供應鏈環節打下市場基礎,在家電制造領域,松下也嘗試通過本地化AI開發能力構建加快智能家電升級的步伐。本間哲朗介紹,松下電器軟件開發(大連)有限公司已搭建了自己的生成AI服務器,并在公司內部開發SLM(小模型)以提升家電、住宅設備內置智能體的能力。

“客觀來說,對于外企,能夠不斷更新保持對中國創新公司的了解也是不容易的,所以松下投資了兩家基金公司——清新資本和愉悅資本,間接出資中國的創新企業。”本間哲朗表示,前者主要關注綠色能源方向,后者則聚焦創新企業,松下也希望通過間接投資,結識更多具有實力的中國創新企業,擴大松下的在華業務合作。

還未登錄

還未登錄

![]()